文明创建

传承的力量,一起向未来|泉州市第二实验小学暑假研学活动(二)

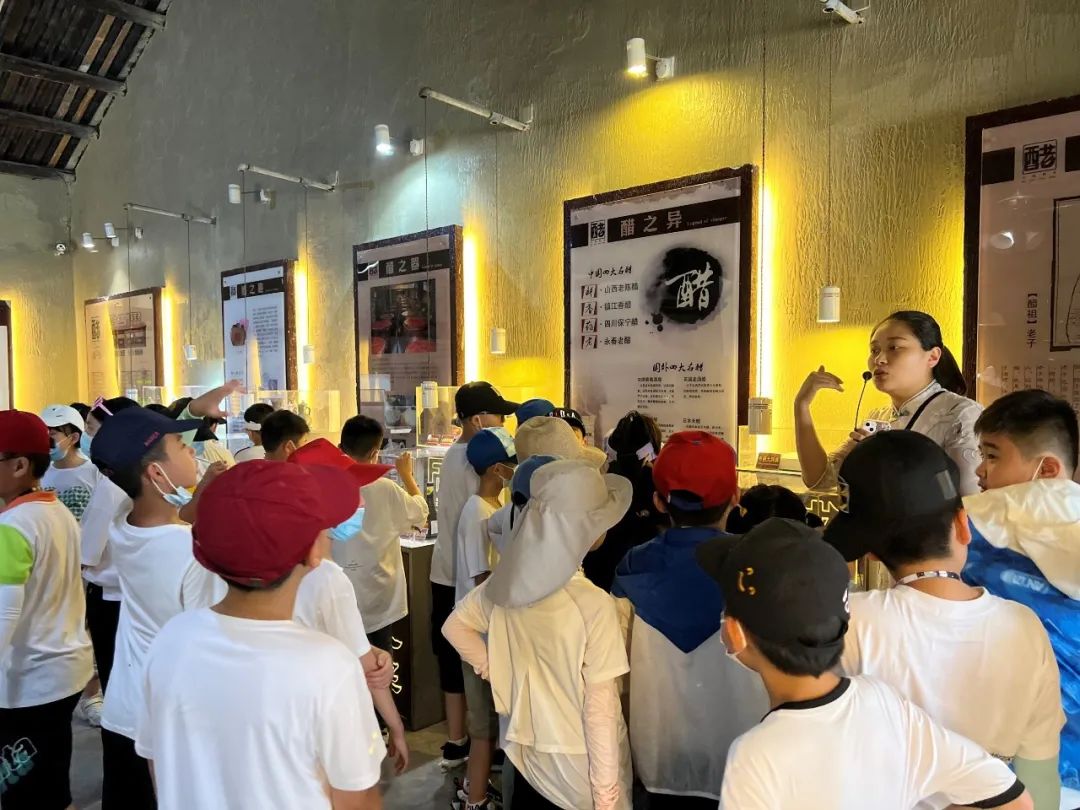

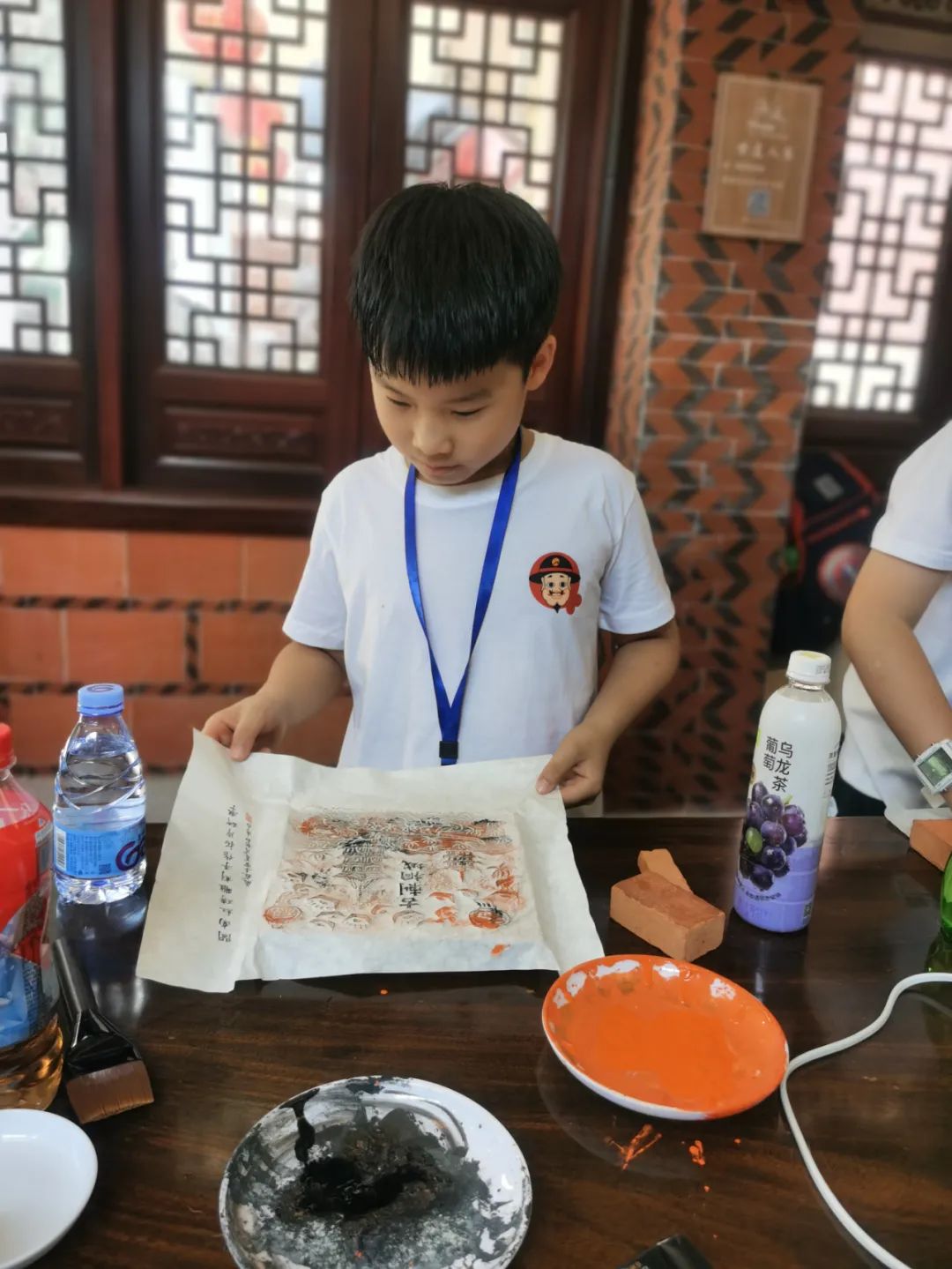

小小非遗传承人,泉州古早味小厨师 7月2日,在家长们陪伴下,我校一(2)中队的小朋友们率先体验木偶戏的乐趣。 舞台上的孩子们热情高涨,和木偶戏老师随机互动。在老师幽默风趣地引领带动下,小朋友们开心地拨动手中的木偶丝线,操纵手中的小狮子,畅享合作探究的乐趣。 沉浸式的交流增进了孩子对闽南文化的认识,近距离接触到了木偶戏,感受到了传统文化穿越时空的魅力,也促进了口语表达能力、社交能力、动手能力的提升。 体验完木偶戏的小朋友,来到厨房,体验一回小厨师——制作古早味炸枣。在专业厨师的教导下,小朋友将粉团进行揉搓,拿上一团,填上花生芝麻等材料,外皮裹上白芝麻,再入油锅炸,炸成金黄再捞出,热腾腾的炸枣完成了!小朋友参与劳动,和父母共做厨房小达人,共享亲子的快乐时光。 撰稿:叶丽雅 7月10日上午,泉州广播电视台《传承的力量》研学营带领我校一(3)中队的孩子们,踏上了非遗文化研学之旅,一起来回顾这趟精彩的旅程吧! 小朋友们在珊珊姐姐的带领下,了解泉州花灯的历史,并在爸爸妈妈的陪伴下,共同完成独一无二的花灯,蕴含着美好的寓意。这个过程中,彼此也共享着温馨的亲子时光。 泉州花灯起于唐代,盛于宋、元,并经久流传,是福建省著名的特色传统工艺品之一。在人们心中,花灯代表着热闹、吉祥与喜庆。尤其是每到正月十五元宵节前后,人们都会挂起象征团圆意义的红灯笼,红红火火,热热闹闹。 火鼎公火鼎婆,福建省省级非物质文化遗产之一,是流传于泉州一带的古老民间舞蹈,源于泉州民间迎神赛会中的“火鼎踩路”,有“烧去千灾,迎来百福”之意。 活动当天,火鼎公婆省级非遗传承人吴润珠和搭档,为孩子们带来趣味横生的火鼎公婆表演,并在一招一式之间,手把手地孩子们沉浸式体验。看,他们学得多认真! 泉州提线木偶古称“悬丝傀儡”,是首批国家级非物质文化遗产之一。闽南语称之为“嘉礼”,是流行于闽南方言区的古老珍稀的汉族戏剧剧种。 非遗传承人、《泉州第一炮》“炮先”林文荣老师,为孩子们带来诙谐幽默的经典剧目《训猴》,生动有趣的表演令孩子们看得目不转睛。 随后,林文荣老师还教家长学习操作提线木偶,孩子们也在老师的指导下,牵动丝线,进行尝试。嘿,又学到了新本领! 闽南童谣贴近生活、音韵和谐、朗朗上口,入选为第二批国家级非物质文化遗产名录。 伴随着稚嫩的童声,闽南童谣《一的炒米香》将活动的气氛推向了高潮。珊珊姐姐耐心地教孩子们讲童谣,并辅以手势指导。 “一的炒米香,二的炒韭菜,三的呛呛滚,四的炒米粉,五的五将军,六的好子孙,七的分一半,八的紧来看,九的九婶婆,十的撞大锣。”小朋友们,回家记得复习哦!相信你们对闽南文化的兴趣,将会越来越浓郁。传承的力量,一起向未来! 泉州广播电视台《传承的力量》将传统文化与自然教育、爱国爱乡情怀、劳动技能实践等方面相结合,为孩子们成长为德智体美劳全面发展的好少年开拓更多实践机会与户外课堂,更好地践行“传承闽南文化 服务全球乡亲”的宗旨。 撰稿:黄阿双 7月11日,我校三(3)中队的同学们前往永春,近距离感受非遗的魅力,回溯非遗文化,领略这个千年古邑独有的温度与鲜活的个性。 大巴车行驶在夏日的阳光里,同学们时而分享零食时而齐声高唱,一路欢歌笑语顺利抵达永春的第一站:永春东关桥。 东关桥是闽南罕见的长廊屋盖梁式桥,技艺之精湛,构造之奇特实属罕见。同学们在导师的带领下,了解其“睡木沉基”“船形桥墩”“墩上叠涩”等宋代桥梁建筑的建造技艺,与晋江的安平桥、惠安的洛阳桥做横向比较,辨析内陆河流上与出海口处建造桥梁的不同特点与方法。 之后同学们来到醋厂,在浓郁的醋香中见识中国国家地理标志产品之一——永春老醋。 作为中国四大名醋之一,永春老醋以优质糯米、红粬、芝麻等原料,用独特配方精工发酵,陈酿多年而成。具有色泽棕黑、酸中带甘、醇香爽口、久藏不腐等特点。有孩子好奇询问为何介绍永春老醋的展厅中摆放着四本中医典籍,经过醋厂工作人员的介绍才知道醋既是质地优良的调味品,又兼有治病妙用,而永春老醋更是因为多年陈酿的优势,药效颇佳。 在午饭品尝过永春传统美食石鼓白鸭汤、养脾散猪肚、醋猪脚、小肠羹、榜舍龟之后,同学们兴致勃勃观看了永春白鹤拳。白鹤拳原无系统,渐次发展出四个派别,依其外形姿势特性等,分为飞、鸣、宿、食等四类,统称为白鹤拳。各支鹤拳均有不同的技法,不同的套路和不同的名称及操练方式。此次给同学们讲解并教授白鹤拳基本原理的便是“宿”派第四代传人。同学们跟着拳师有板有眼地操练,亲身领会中国武术的魅力和礼仪。 稍事休息不久,同学们开始动手学习永春另一个中国国家地理标志产品,也是国家级非物质文化遗产之一的永春纸织画。《永春县志》记:“唐初,永春就有纸织画的制作。永春纸织画的传承人向同学们介绍:永春桃溪沿岸种植了许多桃树,又被称为“桃城”。每逢春花烂漫时,吸引着许多踏青赏花的人。雾中观花,这种独特的景致激发了当地艺人的创作思维,纸织画就是在这种特定的环境里产生出来的,色彩淡雅、朦胧隐约,与宋代著名画家米芾的“米点山水”有着异曲同工之妙。从一开始的无从下手到后来的熟练翻飞,同学们聚精会神在画板上用长纸条作经纬交纵,一幅幅小小的非遗作品在同学们的手中诞生。成就感带来的喜悦之情挂在一张张小脸上,大家都嚷嚷着要带回家给把爸爸妈妈看看。 一天的行程就在同学们略显疲累又兴致勃勃奔向爸爸妈妈的脚步中结束了。当被问及这一次研学旅行是否印象深刻,同学们纷纷表示还想有机会参加。对中华民族传统优秀文化的亲近感和自豪感自此在每一个孩子的心中悄悄发芽。 撰稿:郑秋影 7月11日上午,我校三(4)中队的孩子们,徜徉泉州古城,一起聆听历史的回音。 活动的首站,是泉州历史上子城四大城门之一的西门——肃清门遗址。 漫步西街,仿佛置身行走的历史课堂。孩子们一路来到了钟楼。这座建于1934年的西街钟楼,是泉州古城的标志打卡地之一。在这里,孩子们领略着古朴气息,也感受着现代氛围。 泉州金苍绣技艺,是福建省省级非物质文化遗产之一。在苏廷玉故居,孩子们邂逅了这一优美的传统技艺。 泉州提线木偶戏,是国家级非物质文化遗产,古称“悬丝傀儡”,活动当天,小朋友们欣赏着活泼生动的提线木偶,观察丝线牵动着灵巧的木偶,不时发出阵阵赞叹声。 随后,孩子们在老师手把手指导下,体验砖雕拓印制作,感受传统技艺的精巧,学习匠人精益求精的品质,增进对闽南传统文化魅力的理解。 闽南童谣贴近生活、音韵和谐、朗朗上口,孩子们跟着珊珊姐姐一起学习闽南童谣,并在镜头前勇于展现自己,清脆的童声环绕在夏日的庭院之中。 撰稿:庄凤珠

——三(3)中队永春研学之旅

闽公网安备 35050302000738号

闽公网安备 35050302000738号