2022年

【雏鹰假日行动】“研”于少年,“学”在路上——泉州市第二实验小学寒假研学之四

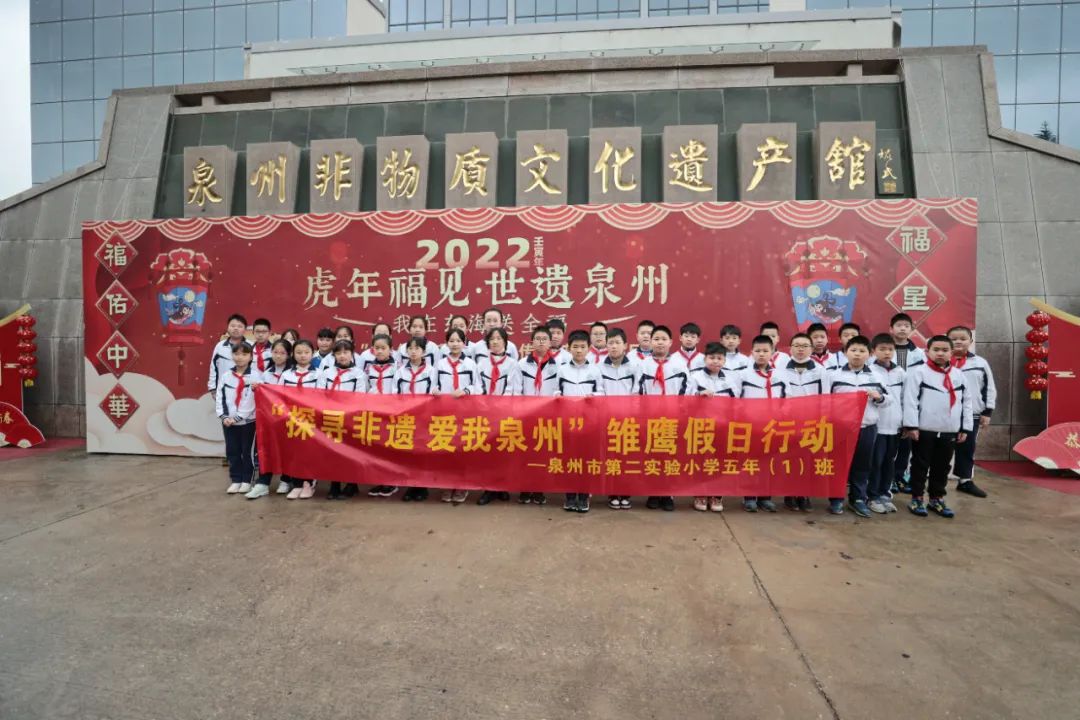

利用假期带孩子出门多走走看看,让孩子开阔眼界,日益成为家庭教育的新方式。孩子们可以学到书本上没有的知识,提升综合素养,激发热爱祖国、热爱家乡、热爱生活的情怀。 寒假伊始,我校各中队纷纷组建雏鹰假日小队,陆续开展了内容丰富,形式多样的研学活动,取得了实实在在的成效。 2月15日,伴着冬日的暖阳,六(4)中队雏鹰小分队早已按耐不住内心的期盼前往德济门寻古知文史的路上…… 德济门遗址中出土的外来宗教石刻印证了泉州宋元时期兴盛的海外贸易和广泛的中外文化交流,也是泉州作为“海上丝绸之路”起点的有力见证。 “那边是什么?”瞬间,队员们不禁被天后宫南门广场前一大片排列于地面上的石柱子、石块吸引住了!讲解员告诉队员们说:“这就是宋元明时期的泉州古城南门——德济门,700年前,德济门是进出泉州的交通要道”。我们走近看标识,这里原来是泉州古城南宋、元、明德济门遗址的考古发掘现场。这些面积约两千平米、数量众多的石块已经深藏于地下数百年了! 据记载,考古学家们发现德济门的遗址,年代涵盖宋元明清等朝代,由北向南分别有宋代城垣遗址、宋元壕沟、元代及明代城墙遗迹、瓮城等系列遗迹组成。城门基础下发现有10余方宋元时期的伊斯兰教、景教、印度教等石质构件。讲解员说可能还有一些重要的宋元海交史多元风格石刻深藏于其中等待发掘与研究。 队员们第一次来到德济门近距离感受、触摸历史,感受到家乡泉州灿烂厚重的历史与文化。 (撰稿:黄敏泉) 作为历史悠久的文化古城,泉州人民在长期生产生活实践中创造了丰富多彩的非物质文化遗产,其保护与传承,不仅党委政府念兹在兹,也需要泉州青少年朋友走近它们、了解它们、热爱它们,一代一代接过来、传下去。 位于侨乡体育馆内,泉州非遗馆荟萃泉州彩扎、泉州花灯、德化瓷雕、惠安石雕、漆线雕、锡雕刻纸、永春纸织画、江加走木偶头雕刻、金苍绣、泉港福船等全市众多非遗保护项目,是国内最大的非遗馆。作为“虎年福见·世遗泉州:我在东海送全福”系列活动之一,泉州市“福”文化工艺美术、传统花灯精品展这几天就在泉州非遗馆五楼展出。2月19日,元宵佳节的氛围尚未完全散去,五(1)中队的队员们来到这里,奔着这一精彩的主题展览开展“探寻非遗、爱我泉州”研学活动。 国家级非遗传承人、中国陶瓷艺术大师许瑞峰带来作品“百福”, 泉州市花灯非遗传承人集体呈现了180多盏花灯代表作,一整面墙上关于非物质文化遗产和文物相关的灯谜让人“烧脑”……琳琅满目的非遗作品和相关互动,让同学们饱眼福、动脑筋。 花灯俏、共欢笑。看着展、聊着天、学着关于家乡的传统文化和知识,大家都非常开心。“传统花灯类型有彩扎灯、刻纸灯、针刺灯,按灯型分有座灯、挂灯和提灯;欣赏花灯,要看型、光和色……看完展览我和大家才知道,我们泉州花灯有这么多讲究,非遗文化博大精深。”“春节和家人在一起体味了泉州年味,很有意思;跟班级同学一起沉浸式感受泉州的节日氛围、民俗年味,更有一种独乐乐不如众乐乐的感觉。”“今年是虎年,展览中有很多虎的元素。过两天就开学了,我们也要虎虎生威、生龙活虎。”瞧,大家的收获还不小吧! (撰稿:林志杰)

闽公网安备 35050302000738号

闽公网安备 35050302000738号